近日,大奶无码

2023级研究生余天洋在国际药学期刊《Journal of Pharmaceutical Analysis》(中科院一区TOP,IF:8.9)发表了标题为“Virulence arresting drugs discovery by strategies targeting bacterial virulence: mainly focusing on quorum-sensing interference and biofilm inhibition”的综述论文。该论文以成都大学为第一完成单位,鲁兰研究员和2023级研究生余天洋为共同第一作者,鲁兰研究员为通讯作者。

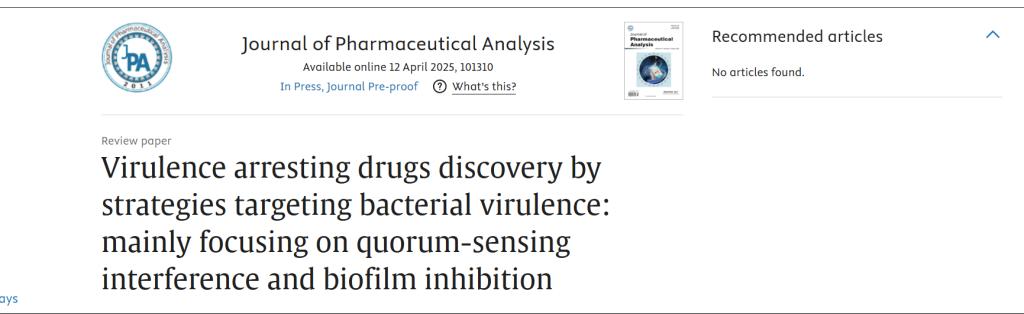

抗毒力疗法相较于传统抗生素展现出多重优势:通过精准干预病原体毒力因子(如群体感应系统、生物膜形成通路)而非直接杀菌,可显著降低耐药性选择压力并保护宿主共生菌群稳态;其针对保守毒力靶点的特性赋予应对多重耐药菌感染的广谱潜力,尤其适用于瓦解生物膜介导的慢性感染;同时,该疗法通过动态调控毒力表达时序和协同宿主免疫应答,在感染进程中实现多阶段干预。这些优势使其成为后抗生素时代对抗耐药菌感染的战略性新方向。

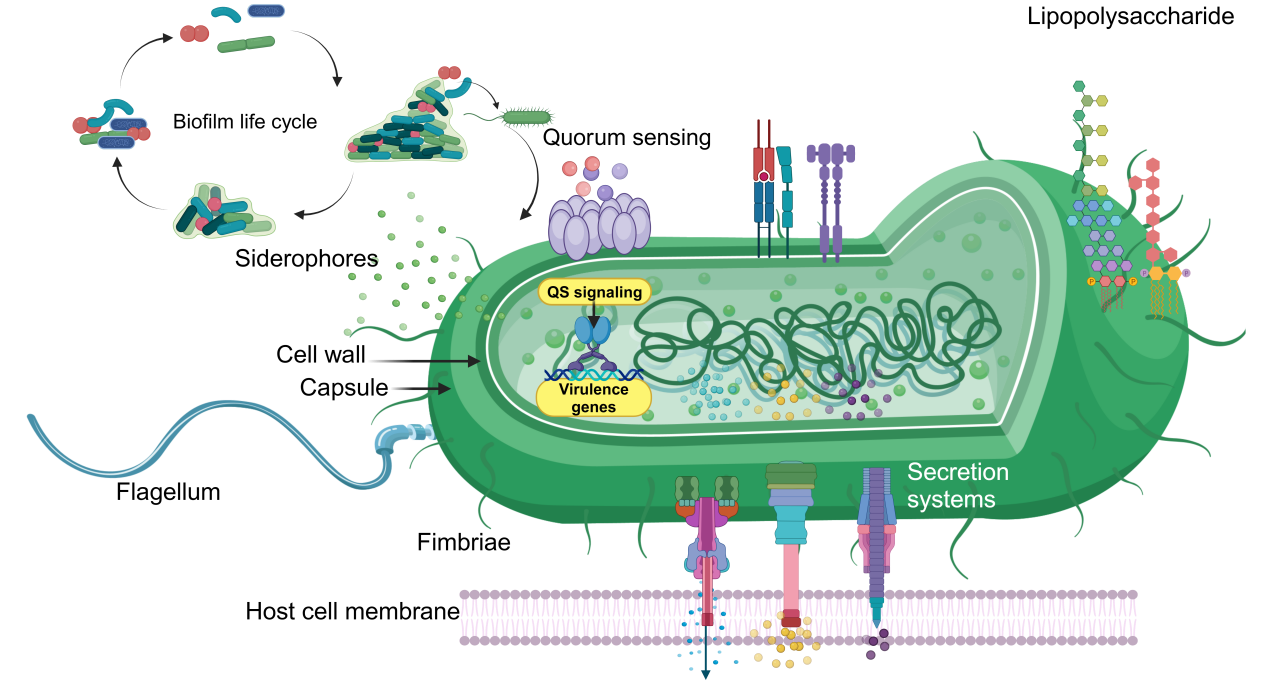

抗毒力疗法作为一种新兴治疗策略,通过精准靶向病原体毒力因子以削弱其致病性,展现出广阔的临床应用前景。在细菌毒力抑制药物(VirulenceArrestingDrug,VAD)的开发中,筛选策略需采用多维研究范式:既需解析细菌致病性的分子机制、识别跨物种保守的核心毒力因子,亦需整合计算机辅助预测与实验验证技术。得益于近年技术突破,抗毒力化合物的鉴定与验证已形成标准化研究框架。

本综述系统梳理了当前主流筛选方法,重点聚焦群体感应干扰和生物被膜抑制两大方向,涵盖计算机虚拟筛选、活性导向的生物检测、体外模型及体内实验等关键环节。同时,我们强调基于生理相关性动物模型的标准化临床前验证对VAD研发的重要性,并提出下一代高通量筛选平台的构建方向。此研究不仅凝练了领域内最佳实践方案,更为未来抗菌药物创新提供了方法论层面的突破路径。

![]() 蜀ICP备10000600号

蜀ICP备10000600号